"COLERA MORBUS"

Lutto, e non solo, a Gesualdo Luglio-Settembre 1837

di Franco Caracciolo

Come recitava nella sua classica "A livella" Totò, il pensiero di onorare

adeguatamente i morti almeno il due novembre, quest'anno, l'ha tenuta la neo

amministrazione comunale di Gesualdo (Av).Il Sindaco, l'Avvocato Nuccio Petruzzo,

lo ha fatto nella maniera più nobile; onorando i morti "maledetti", da secoli

dimenticati.Sono i morti a causa del "Colera Morbus" che, proveniente

dall'oriente,invase l'Europa e l'Italia, flagellando, dal 1835 al 1837, regni,

ducati e

stati invadendo per prima il nord per

propagarsi, senza alcun frenopossibile, fino alla Sicilia. A Gesualdo vi arrivò

nel 1837 alla vigilia della prima fiera di Luglio e ci furono morti fino al mese

di Settembre dello stesso anno; le vittime furono 130. Lo sono ancora, così come

lo furono, sepolte nella nuda terra, "feletta", ai confini del territorio

comunale, come imponevano le leggi francesi introdotte nel regno da Giocchino

Murat, secondo l'editto di Saint Claud di qualche lustro prima..

Di questi, forestieri o paesani che siano, anche lo "storico don Giovanni abate

Catone" ne fa solo cenno , questa volta in maniera esatta, elencando solo

qualcuno, ignorando, secondo la mentalità aristocratica dell'epoca, la

totalità dei nomi, nelle sue "Memorie Gesualdine" (quasi sempre

imprecise,approssimative e prezzolate): ". D. Raffaele Nocera; tolto

a' vivi dal Colera del ricordevole 1837.. ". Quei morti, insieme ad altri

ammalati che

invece se la cavarono, stazionarono, da vivi, in un "casino di

quarantena"(lazzaretto) situato nel mezzo di un bosco di querce, oggi agro di

Frigento,a circa cento metri ad est dal luogo della sepoltura. Il giorno di

tutti i

santi, alle ore 16:30 la cerimonia di commemorazione. Ufficiata sul luogo una

messa solenne dal prete Don Aberico Grella da Sturno, in suffragio di quelle

povere anime, presenziata dal Sindaco e dai consiglieri di maggioranza, nonché

da una moltitudine di persone sensibili e commosse alle parole dell'Avvocato

che, nel suo discorso, ha ricordato il motivo di quel

gesto tanto simbolico, quanto sentitamente dovuto, ringraziando tra gli altri

anche il direttore del sito

http://carlogesualdo.altervista.org , Franco Caracciolo, per alcune

ricerche svolte (130 morti per colera nel

1837). Quel luogo però non è da confondersi con "cippi, stele" e dicerie,come

quella di "Cimitero vecchio" perché, lo era tale invece, il territorio

sottoposto alla chiesa della "Congregazione", già "Addolorata e Morti",

quella che oggi risulta affrescata anche dalla francese Caty Toma, ubicato

praticamente appena fuori le mura di Gesualdo nelle adiacenze del

PortoneLudovisi, a cento metri "dall'ospedale di Cammarino". Come ha ricordato

Petruzzo, il luogo, per secoli, è restato abbandonato a se stesso, senza alcun

segno di distinzione o di citazione, ed era ridotto soltanto a pascolo ovino.

Oggi, grazie all'impegno dell'Avvocato e primo cittadino, è stato

riqualificato con una targa alla memoria, i lavori sono stati eseguiti e diretti

personalmente dall'assessore Gallo Pietro su delega del sindaco.

Quell'evento fu

una vera disgrazia per Gesualdo perché si verificò durante il periodo più

delicato dell'anno per le attività economiche e commerciali del paese, che

ruotavano principalmente, fin dal 1400/1500, intorno alle

Quell'evento fu

una vera disgrazia per Gesualdo perché si verificò durante il periodo più

delicato dell'anno per le attività economiche e commerciali del paese, che

ruotavano principalmente, fin dal 1400/1500, intorno alle

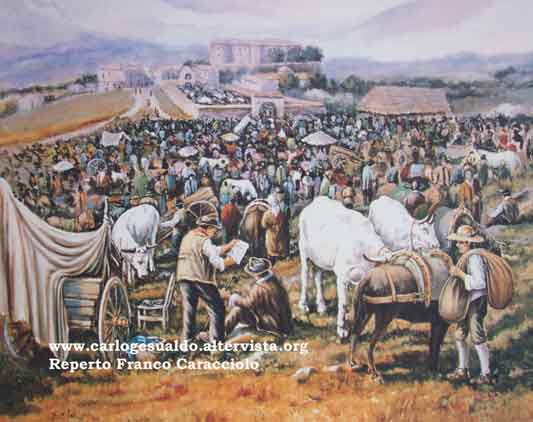

fiere "di primo ordine" che si svolgevano a Gesualdo. Esse facevano da snodo per

le fiere più importanti di Salerno, Benevento, Foggia, Gravina, Aquila e

Campobasso. Non erano solo semplici mercati dove si vendevano merci di ogni

genere ai consumatori ma erano luoghi di scambio fra mercanti provenienti da

regioni lontane. Cereali, bestiame, seterie, pannine, oro e argento lavorato,

generi coloniali, chincaglierie, utensili da lavoro, lane, cuoi e pelli

lavorate,

vino ed altre merci si presentano, si acquistano e si pagano solitamente nella

fiera successiva. L'esteso bosco delle c/de Maddalena, di Torre dei Monaci, di

Torre dell'Agno adiacenti al tratturo foggiano, nonché delle aree adiacente al

tratturo napoletano di Torre dei Bianco e Taverna dei Rossi di Gesualdo, e di

Migliano di Frigento offrono gratuitamente, come da

tradizione antichissima, erba ed acqua agli animali in transito. In quelle fiere

così articolate non poteva mancare un ordine giuridico rigorosamente costituito.

Esso era, appunto, assicurato negli itinerari e strade d'accesso da milizie

provinciali, da armigeri, dal controllo dei passi e delle strade, da

salvacondotti, ecc.. Il fulcro delle Fiere era un granderecinto rettangolare che

funge da unico fondaco protetto: oltre 3.400 metriquadrati, con più di 130

piccoli "stend" (punti vendita) lungo il perimetro interno, più una moltitudine

di baracche di interesse minore sparpagliate nell'immenso "cortile". La notte si

chiudono, a difesa, i due cancelli d'entrata per riaprirsi la mattina, a nord

verso frigento le mandrie ancora

commerciabili ne presidiavano l'ingresso espandendosi per tutto il Piano

S.Filippo. I mercatari che fittano le baracche costituisco il maggior introito

per il bilancio comunale (circa 8 ducati per ogni "stend", poco meno del

costo di un vitello adulto). Altre "Terre" debbono arrancare per soddisfare il

fisco, Gesualdo non ha deficit di sorta, le tasse comunali sono ridotte al

minimo e di poca entità, non colpiscono i contadini poveri e le attività

produttive. La durata delle fiere è di giorni tre, "esclusi quelli que' che le

precedono prima di assembrarsi per la validità de' contratti, e quelli

che le seguono detti giorni di sfratto" come scrive l'abate

( 1 ). Praticamente la permanenza a Gesualdo era minimo di due

settimane tra arrivo e ripartenza delle maestranze. Un mastro di fiera, nominato

dai locali amministratori, esercita la giustizia civile e criminale durante il

suo svolgimento. Questi cura l'ordine pubblico (la cosiddetta "pace di

fiera")con milizie provinciali e locali, i cosiddetti "mazzieri". controlla i

prezzi, la qualità del foraggio e degli alimenti somministrati nelle taverne

e annota in un registro tutti coloro che sono ospitati da privati. Notai della

provincia del Principato Ultra e l'Udienza di Montefusco, accertano le lettere

di cambio nei giorni che precedono la fiera e ne roborano gli atti durante lo

svolgimento. Una messa è celebrata ad ogni apertura di fiera nella cappella

dell'Annunziata, collocata in alto sul portone dell'ingresso

principale rivolta all'interno del grande recinto. Le fiere sono quelle

dell'Annunziata, della Maddalena, dell'Assunta, di Santa Croce, di SantaLucia,

distribuite tra il mese di Marzo e Dicembre, rendendo la cittadina un centro

commerciale di grande interesse. Un'epigrafe del 1578, collocata sul portone

principale dell'ingresso fieristico ricorda la battaglia vinta dall'Università"

contro le pretese del principe Fabrizio Gesualdo a mettervi le mani.

Gli stessi

Celestini, con i loro locali a pian terreno, e il Principe con l'ex

cavallerizza, hanno proprie taverne per ospitare uomini, cose e animali. Il

paese e gli svincoli nelle campagne adiacenti alcentro urbano, e alla fiera è

disseminato da punti di ristoro e di ricovero

Gli stessi

Celestini, con i loro locali a pian terreno, e il Principe con l'ex

cavallerizza, hanno proprie taverne per ospitare uomini, cose e animali. Il

paese e gli svincoli nelle campagne adiacenti alcentro urbano, e alla fiera è

disseminato da punti di ristoro e di ricovero

per persone e animali, da Pagliaroni costruiti in pietra e coperti di paglia , a

Locande e Taverne rimaste improvvisamente deserte in quella maledetta estate del

1837. . Mentre il "Colera Morbus" prendeva le sue 130 anime,

purtroppo si aprivano forse, per Gesualdo, le porte ad una sorta di decadenza

epocale della ridente cittadina, si determinando forse nuovi eventi e nuovi

scenari politici e amministrativi. Un decadimento protrattosi, come una

maledizione e per alcuni aspetti, fino ai giorni nostri. Andrà ancora oltre? A

Gesualdo, insieme ai mercanti giungevano,transitavano o si fermavano per sempre

anche artigiani, prestatori di danaro, artisti, ciarlatani, giocolieri,

cavadenti, ladri, vagabondi, storpi

e poveri questuanti, manovali, galantuomini oziosi, scapoli in cerca di moglie e

gente in cerca di fortuna. Allora Gesualdo era città aperta e i forestieri erano

i ben venuti, visti di buon occhio, come una ricchezza da sfruttare e

salvaguardare senza le ataviche paure verso gli stranieri. A Gesualdo si è

andata formando,allora, una società multi etnica, i cui cognomi ricordano quelli

frequenti in città mercantili e produttive d'Italia e nelle regioni meridionali,

nonché di greci, albanesi, slavi e ebrei espulsi dalla Sicilia e dalla Spagna a

fine 1400, un fenomeno che si èchiuso praticamente ai giorni nostri, quasi

definitivamente una quarantina di anni fa. Tra questi parenti ed affini,

misericordiosamente deposti, là dove una targa ne vuole eternizzare e preservare

il riposo eterno. Antenati di un mondo che esiste ancora e che oggi come allora

lotta, cade e risorge per seguire una strada sapientemente e sacrificatamene

segnata.

(Gesualdo 01 Novembre 2005).

( 1 )

Da Gesualdo e il Principe dei Musici (Associazione Culturale

Centro Studi

e Documentazioni Carlo Gesualdo)